Einwohnerzahl: 480

Geburtstag: 1191 (urkundliche Ersterwähnung)

Bekannt für: eine kleine Burg und eine Kirche mit einzigartigem Interieur

Die Burg Posterstein, die schon von der Autobahn 4 gut zu sehen ist, erhielt ihren Namen im 15. Jahrhundert von der in ihr residierenden Familie Puster. Danach hatte die Burg trotz ihrer geringen Größe noch viele andere illustre Burgherren.

Inhaltsverzeichnis

Die Burg

Durch diese Burg kann man nicht unbemerkt schleichen, da gefühlt jede Tür und jede Diele quietschen. Praktisch uneinnehmbar. (Das Foto stammt aus dem Jahr 2017. Das Gebäude auf der linken Seite wurde inzwischen abgerissen und verstellt nicht mehr den Blick.)

Zum Pinkeln und Lachen kann man in den Keller gehen. Der im benachbarten Nöbdenitz begrabene Minister und Geheimrat Hans Wilhelm von Thümmel (1744-1824) weist einem den Weg.

Historischer Abriss

| 12. Jh. | die Siedlungspolitik östlich der Saale-Elbe-Linie wurde vorangetrieben;viele neue Herrschaften entstanden |

| ab 1222 | die Ministerialen der Burg nannten sich „de lapide“ (von Stein) |

| 13. Jh. | die Vögte von Weida (Reußen) erlangten die Lehnsherrschaft |

| 1354-1359 | Vogtländischer KriegKarl IV. soll u. a. Posterstein besetzt haben;der Lehensstreit begann und hielt bis ins 17. Jh. an |

| 1442 | Kauf der Herrschaft durch die Familie Puster;Ausbau der Burg zu wohnlicher Anlage |

| 1505 | Verkauf der Herrschaft an Nickel von Ende auf Lohma, einem nahegelegenen Rittergut |

| 1528-1718 | Herrschaft im Besitz der Familie Pflugk |

| 1718-1721 | Herrschaft im Besitz der Gebrüder von dem Werder |

| 1721-1833 | Herrschaft im Besitz der Reichsgrafen Flemming |

| 1833-1945/46 | Herrschaft im Besitz der Familie Herrmann |

| 1952-1977 | Museum |

| 1984-1991 | umfangreiche Restaurierung |

| 1991 | Neueröffnung des Museums |

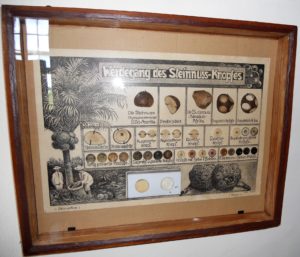

Das Museum beherbergt nicht nur Exponate zur Burggeschichte, sondern auch zur Regionalgeschichte des Altenburger Landes. Beispielsweise etablierte sich die europäische Salonkultur des 18. und 19. Jahrhunderts auch im thüringischen Hinterland. Der Mittelpunkt war dabei der sogenannte Musenhof der Herzogin von Kurland, die im benachbarten Löbichau residierte.

Kaminbemalung; Befund: in Grautönen gehaltene Voluten, geraffte Tücher und muschelähnliche Ornamente. Zwei aufgemalte Voluten unter dem, ebenfalls aufgemalten Kaminsims erzeugen die Illusion von tragenden Bauteilen; Farbrestaurierungen: 1989/90 und 1999

Reisebureau, 1. Hälfte 17. Jahrhundert, Reisetruhe, mit Tragegriffen, beschlagen mit geprägtem Messingblech und Eisenbändern; Zwei Etagen mit acht bzw. fünf Schubkästen zum Aufbewahren von Schreibutensilien

Hier mein Beitrag zur Kopftuchverbotsdebatte. Wären Trachten davon auch betroffen? Ach nein, das nennt man dann ja thoitsche Tradition. Warum die Altenburger so hart dabei übertreiben müssen, weiß ich nicht. Das hat ja fast schon wieder Instagram-Fashionblog-Outfit-of-the-day-Qualitäten. Die Bauerntracht der Frauen nennt man Marche (mundartlich für Marie) und die Kopfbedeckung Hormt.

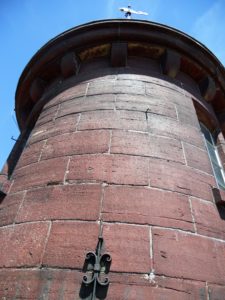

Die Treppe zum Bergfried. Die Burg Posterstein entstand als Ringburg mit zentralem Bergfried, der heute bis zur Spitze der Wetterfahne 42 Meter misst.

Obgleich sich in Höhe der jetzigen Aussichtsplattform die ehemalige Wehrplattform vermuten lässt, ist deren mittelalterliches Aussehen, Überdachung oder Zinnenbegrenzung nicht mehr rekonstruierbar. Dafür sorgten mehrere Umbauten in den nachfolgenden Jahrhunderten.

Dorothea von Kurland und ihr Musenhof

| 1761 | geboren als Anna Charlotte Dorothea von Medem |

| 1779 | Heirat mit Peter von Biron, Herzog von Kurland und Semgallen; aus der Ehe gingen 6 Kinder hervor; Dorothea bekam Zugang zu den höchsten gesellschaftlichen Kreisen; im Auftrag des Herzogs erfolgten mehrere diplomatische Reisen |

| 1794 | Erwerb der Herrschaft Löbichau und Umbau des alten Ritterguts |

| 1800 | Tod des Herzogs von Kurland |

| 1814 | Reise zum Wiener Kongress |

| 1821 | Tod der Herzogin von Kurland in Löbichau;Beisetzung in Sagan |

Dorothea von Kurland, Gips, um 1810, dargestellt ist die Herzogin von Kurland mit Diadem, lockigem Haar, auf kurzem Sockel

Aus den Pariser Salons des 18. Jahrhunderts, in denen sich Mitglieder des Hofes, Gelehrte und Künstler begegneten, ging eine Kultur hervor, die sich über ganz Europa ausbreitete. Den gesellschaftlichen Mittelpunkt im Musenhof bildete stets eine Frau.

Wilhelmine von Sagan (1781-1839), 2004 gefertigter Gipsabguss nach dem Original von Bertel Thorvaldsen (1770-1844); Wilhelmine war die Erstgeborene von Dorothea und Peter von Kurland. Nach dem Tod ihres Vaters im Jahre 1800 erbte sie das schlesische Herzogtum Sagan.

Dorothée von Dino-Talleyrand (1793-1862), 2004 gefertigter Gipsabguss nach dem Original von Bernhard Afinger (1813-1882); Obwohl sie einer außerehelichen Beziehung ihrer Mutter entstammte, wurde sie von Peter von Kurland als ehelich anerkannt. Nach dem Tod des Herzogs erbte sie das Palais Kurland in Berlin und die Herrschaft Deutsch-Wartenberg, in Schlesien.

Die Herzogin von Kurland, eine schöne, begehrte und vor allem, reiche Dame der herrschenden europäischen Adelsgesellschaft gehört zu jenen bekannten Salonieren des 19. Jahrhunderts, die weltoffen und geistreich, gleichsam als Vermittlerin von Kultur, Politik und Lebensart agierten.

Die Außenmauer des Bergfrieds zeigte in den 1980er Jahren besonders an der Wetterseite starke Auswaschungen und Abbröckelungen. Ab 1984 begann die Sanierung des Mauerwerks.

Im Falle eines Angriffs diente der Bergfried nicht nur als der letzte Rückzugsort für die Burgbewohner, er war auch der beste Standort zur Verteidigung. Auf dem Bergfried hielt ein Türmer Ausschau.

Von der Aussichtsplattform in 25 Metern Höhe kann man bei schönem Wetter bis ins Erzgebirge blicken.

Neben den Dauerausstellungen gibt es auch Sonderausstellungen zu regionaler Kulturgeschichte und Kunst.

Die Sonderausstellung „Versteckte Orte: Instagramer auf „Schlössersafari in Mitteldeutschland“ (24.02.-12.05.2019)

[Werbung für Ausstellungen, deren Teil ich war bzw. bin]

Zusammen mit sechs anderen Instagramern und Bloggern wurde mir im letzten Jahr die Möglichkeit gegeben, meine Schlösserfotos auch offline zu präsentieren. Da auf diesem Blog meistens weniger bekannte Orte vorgestellt werden, bot die Burg Posterstein dafür den perfekten Rahmen. Inzwischen ist die Ausstellung auf Reisen gegangen und macht noch bis zum September 2020 Halt auf der Burg Ranis. Unter dem Hashtag #Schlössersafari können weiterhin alle, die möchten auf Instagram ihre Schloss- oder Burgfotos teilen.

Des Weiteren stellten bzw. stellen aus:

Die Burgkirche

Man hat nun entweder die Möglichkeit bei der Kirchgemeinde anzurufen und um jemanden zu bitten, der einem gegen finanziellen Aufwand die Tür aufschließt und noch etwas zur Geschichte sagen kann. Oder man hat einfach das Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Nämlich eine Stunde vor dem Aufschlagen einer Reisegruppe. Dann kann es sein, dass man vom Gästeführer eingelassen wird und eine kostenlose Führung bekommt. Kostenlos heißt in dem Falle, man wirft beim Hinausgehen ein paar Münzen und/oder Scheine in die Kollekte. Über die Höhe des Betrages darf jeder selbst entscheiden. Nichts einzuwerfen geht natürlich auch, ist aber ganz schön unhöflich, wenn man gerade eine Dienstleistung empfangen hat.Die Kirche gehört eigentlich mit zum Burggelände. Bis zum letzten Jahr war eine Besichtigung noch möglich, aber seit dem 1. Januar 2017 gestattet die Kirchgemeinde dies nicht mehr. Aus Gründen. Vielleicht wollen sie keine Menschen in der Kirche. Ist ja auch anstrengend.

Im Jahr 1901 wurde die Burgkirche stark umgebaut, so wurde der Glockenturm neu errichtet und eine Sakristei hinzugefügt.

Die Erhaltung des kunsthistorischen Schatzes den die Kirche beherbergt, ist jedes Geldes wert. Das hochbarocke Schnitzwerk aus Lindenholz ist in seinem Detailreichtum unglaublich schön und beeindruckend. Die Hohlsäulen des Altars sind wohl einzigartig auf der Welt und ein Wunderwerk der Statik. Trotz intensiver Forschung weiß man allerdings nicht wer dieses Kunstwerk gefertigt hat. Es finden sich keine Dokumente mehr aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg, die Aufschluss über den Künstler bzw. die Werkstatt geben könnten. Das Werk ist signiert mit „Iohannis Hopf 1689“. Dabei soll es sich laut der dazugehörigen Sage, um einen Schnitzer auf Wanderschaft handeln, der straffällig geworden war. Um die drohende Todesstrafe in eine lebenslange Haft umzuwandeln, soll er angeblich die Innenausstattung der Kirche im Kerker geschnitzt haben.

Es spricht auch einiges dafür, dass die Ausstattung gar nicht für die Postersteiner Kirche gefertigt wurde. Die Kirche ist ziemlich klein und wirkt, durch den für die Region untypischen barocken Stil, etwas überladen. Die Empore fügt sich noch gut in die Raumhöhe ein, aber die Kanzel passt gerade so hinein und der darauf stehende Engel schlägt sich um Haaresbreite nicht die Stirn an. Dafür mussten, dem auf dem Baldachin des Altars stehenden, Jesus ein paar Zacken aus dem Strahlenkranz gesägt werden.

Aber sei es drum wer dieses Kunstwerk wann und warum geschnitzt hat. Solange in dieser Kirche niemand die Heizung aufdreht und damit das feuchte und kalte Mikroklima zerstört, welches das Holz vor dem Verfall bewahrt, kann dieses Glanzstück noch eine ganze Weile bewundert werden. Man muss ja nicht immer alles wissen. (Abgesehen von mir. Ich will immer alles wissen.)

Das Herrenhaus

Das Areal um den Burghof teilen sich nicht nur die Burg und die Kirche, sondern auch das ehemalige Herrenhaus. Es stand jahrelang leer und verfiel. Inzwischen ist es frisch saniert und wurde verschiedenen Nutzungen zugeführt. So finden im Haus bereits einige Ferienwohnungen und ein Fitnessstudio Platz. Des weiteren ist noch die Einrichtung eines Cafés geplant.

Museum Burg Posterstein

Hallo Cindy Hiller,

Wir bedanken uns ganz herzlich für den Besuch und den unterhaltsamen Blogpost, der uns ganz oft zum Schmunzeln gebracht hat (Stichwort quietschende Türen und Erdbeben z.B.). Die Türen müssen einfach so klingen in einer Burg 🙂

Und gut, dass es mit einem Besuch der Burgkirche geklappt hat. Sie ist wirklich sehenswert!

Dürfen wir den Post auf unserer Website veröffentlichen (Rubrik /imwww)?

Herzliche Grüße,

Marlene Hofmann, Burg Posterstein